引言:隨著我國城市化進(jìn)程的推進(jìn),基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)從國家財政主導(dǎo)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橛傻胤秸鳛橥顿Y主體�����,地方政府融資平臺(也叫“城投公司”)應(yīng)運(yùn)而生���,2008年經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后一度成為基礎(chǔ)設(shè)施投融資的主要力量。但在近幾年的發(fā)展中���,地方政府融資平臺逐漸暴露出預(yù)算“軟”約束�����、增大地方政府債務(wù)風(fēng)險等問題�����。2014年10月����,國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見》(國發(fā)43號文���,以下簡稱“43號文”)開始嚴(yán)控地方政府債務(wù)�����,并明確地方政府新增基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)舉債只能通過發(fā)行債券或采用政府和社會資本合作(Public Private Partnership����,以下簡稱“PPP”)模式,使得大量地方政府投融資平臺被迫面臨轉(zhuǎn)型���。

與此同時��,自2014年始�,中國基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域開啟了PPP熱潮�����,截止2018年6月末�����,財政部PPP綜合信息平臺管理庫項目數(shù)量達(dá)7749個�����,總投資額達(dá)到11.5萬億��,其中落地項目3668個����,投資額達(dá)6萬億[1],落地率47.3%��。由于PPP模式和地方政府融資平臺都主要針對基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域����,轉(zhuǎn)型中的地方政府融資平臺和PPP模式在同一領(lǐng)域中如何協(xié)調(diào)引起各界關(guān)注。

本文通過梳理對比兩種模式在融資特點�、適用領(lǐng)域、風(fēng)險管理等方面的差異���,為今后地方政府融資平臺和PPP模式的發(fā)展方向提供參考��。

一�、地方政府融資平臺模式

(一)發(fā)展歷史

20世紀(jì)80年代之前���,作為城市固定資產(chǎn)的一部分�����,基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)由財政主導(dǎo)�,通過公共財政預(yù)算由財政直接投資。改革開放之后�,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在財政撥款之外開始采用國債、銀行貸款的方式進(jìn)行融資���,同時��,地方政府開始作為投資主體���,由財政稅收與行政收費(fèi)兩種來源并行投資基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。自20世紀(jì)90年代開始的地方政府投融資體制改革決定性的推動了城投公司和地方融資平臺的誕生[2]���。

2008年金融危機(jī)爆發(fā)��,我國為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)提出了4萬億計劃��,并大規(guī)模投資于基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域��。其資金來源除了中央政府直接的1.18萬億投資外�����,主要由地方政府投資、企業(yè)投資����、銀行貸款等方式籌集�����,考慮到政府投融資的限制��,大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金通過地方政府融資平臺進(jìn)行籌集�,城投公司的數(shù)量和投資規(guī)模也因此大幅增加���。

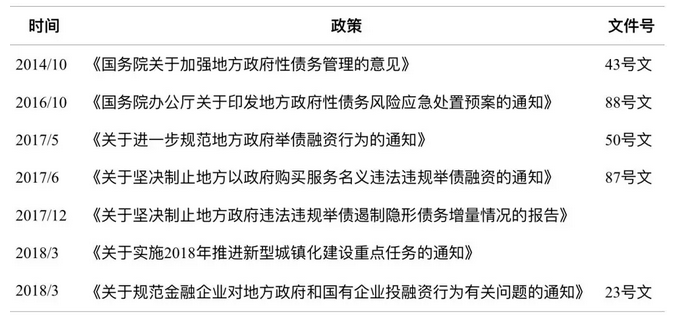

地方政府融資平臺大規(guī)模迅速發(fā)展的同時�,也暴露出發(fā)展不規(guī)范的后果���,一些地方政府為追求政績���,通過平臺公司大量舉債,進(jìn)一步加重了地方政府的債務(wù)負(fù)擔(dān)�。43號文在強(qiáng)調(diào)嚴(yán)控和化解地方政府債務(wù)風(fēng)險的同時也明確指出“剝離融資平臺公司政府融資職能,平臺公司不得新增政府債務(wù)”���,并以PPP和地方政府債券模式來代替地方政府融資平臺進(jìn)行融資�����,這一舉動將地方融資平臺置于退出或轉(zhuǎn)型的局面��。隨后幾年�����,我國相關(guān)部門針對地方政府融資平臺的改革推出了更具體的政策建議��,如表1所示��。

表 1 地方融資平臺相關(guān)政策總結(jié)

一系列政策打破了地方政府債務(wù)兜底的可能性�����,通過對地方政府融資平臺的整頓�����,化解地方政府隱性債務(wù)�����,同時也肯定了地方政府融資平臺的存在及其在基建領(lǐng)域發(fā)揮的作用��,強(qiáng)調(diào)地方政府融資平臺應(yīng)穩(wěn)步推進(jìn)市場化轉(zhuǎn)型�。

2018年7月23日,李克強(qiáng)總理在國務(wù)院常務(wù)會議中再次提出要引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)保障地方政府融資平臺合理融資需求����,逐步放松對融資平臺企業(yè)的限制,政策趨勢變化如圖1所示�。

圖1 地方融資平臺相關(guān)政策趨勢變化

(二)平臺模式分類

受地方經(jīng)濟(jì)、財政實力和地方融資平臺自身管理實力等因素的影響���,經(jīng)過幾年的積累���,不同地區(qū)的地方融資平臺在類別和企業(yè)運(yùn)營狀況方面存在很大差異,不能一概而論����。地方政府融資平臺可分為綜合性融資平臺和單一性融資平臺[3],進(jìn)一步細(xì)分�����,可將地方融資平臺分為以下四類:

1��、綜合型融資平臺:這類平臺公司多在我國發(fā)達(dá)地區(qū)�,如上海城投、武漢城投等���,其自身經(jīng)驗豐富��、管理實力強(qiáng)�����、企業(yè)運(yùn)營良好����、融資成本相對更低,且較早與政府脫鉤轉(zhuǎn)型����,是當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主要力量。

2��、專業(yè)型融資平臺:這類平臺公司是某一類或特定幾類基建設(shè)施中的建設(shè)運(yùn)營的主體�,如重慶水務(wù)等。

3�����、園區(qū)型融資平臺:主要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)����、高新區(qū)�、出口加工區(qū)��、保稅區(qū)及自貿(mào)區(qū)等特定發(fā)展區(qū)域的基礎(chǔ)設(shè)施融資�����、建設(shè)與運(yùn)營�,招商引資以及政府授權(quán)的公共服務(wù)職能���。

4�、空殼型融資平臺:這類平臺多依靠地方政府而替代政府舉債融資��,但自身規(guī)模小�����、能力弱����,容易造成政府債務(wù)的增加。

盡管大量空殼性融資平臺的存在使得政府面臨更大的債務(wù)風(fēng)險�����,但不能因此否定前三類規(guī)范運(yùn)行的融資平臺的重要作用,地方融資平臺的改革應(yīng)針對不同類別的企業(yè)制定不同的改革方式����。

(三)債務(wù)規(guī)模

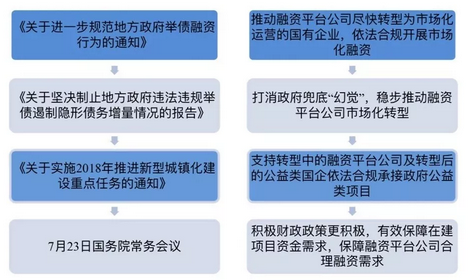

對于融資平臺的信貸總量,非標(biāo)業(yè)務(wù)難于統(tǒng)計����,這里選取城投債進(jìn)行分析。城投債發(fā)行始于2007年���,隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求的增長�����,其發(fā)行數(shù)量和發(fā)行規(guī)模呈現(xiàn)逐年遞增的態(tài)勢��,直至近兩年由于各項政策對政府債務(wù)的控制和地方融資平臺的規(guī)范化和市場化轉(zhuǎn)型而呈現(xiàn)出下降趨勢(如圖 2)���。

圖 2 城投債發(fā)行數(shù)量和規(guī)模

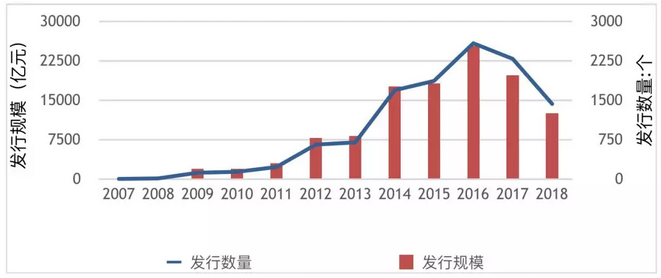

對比近5年內(nèi)發(fā)行的城投債的發(fā)債期限(如表 2),在已發(fā)行城投債中1年以內(nèi)���、4~5年和6~7年的城投債發(fā)行量較大�����,城投債發(fā)行量從2014年開始大幅增加����,相應(yīng)的從2016年以后隨著較長期限債券的到期,城投企業(yè)償債壓力加大���。

表 2 近5年不同發(fā)行期限債券發(fā)行規(guī)模占總發(fā)行規(guī)模的比例

截至2018年6月����,城投債的總償還量和總發(fā)行量已經(jīng)基本持平(如圖 3)����,此外每年的凈融資額也在近兩年呈現(xiàn)出大幅下降的趨勢����,2018年8月初的凈融資額已跌至負(fù)值(如圖4),意味著發(fā)債企業(yè)再融資難度增加����,地方平臺將面臨融資和償債的多重壓力,企業(yè)資金鏈斷裂的風(fēng)險增加�。

圖3 近5年城投債發(fā)行總量和總償還量對比

圖4 城投債凈融資額

因此,為保證基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)的持續(xù)性、避免在建工程爛尾��,必須要保證融資平臺公司的資金需求��,這不僅是為了確保當(dāng)前地方融資平臺資金鏈延續(xù)���,同時在下文的分析中通過數(shù)據(jù)對比也會發(fā)現(xiàn)����,對于當(dāng)前中國巨大的基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域的投融資市場��,地方融資平臺仍然是一個重要的補(bǔ)充��。

二���、PPP模式

(一)發(fā)展現(xiàn)狀

PPP模式為創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)融資�����、控制地方政府債務(wù)風(fēng)險提供了新思路�����,但PPP模式并非適合我國所有地區(qū)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的各個領(lǐng)域�����。PPP模式涉及參與方較多�,項目審批流程較長;融資方面,在去除政府信用背書的條件下�����,項目融資對于央企�����、國企等大型社會資本方而言�,會有較強(qiáng)的信用優(yōu)勢�,但對于民企而言,融資難度較大����,即便是實現(xiàn)融資,融資成本較高���,融資談判周期也較長�。2017年國家財政部�����、發(fā)展改革委出臺了一系列規(guī)范PPP發(fā)展的政策,其中資本金“穿透底層”的要求�,使得市場上PPP融資一度遭到冷遇。這一方面與資本金不到位債權(quán)融資無法繼續(xù)有關(guān)�����,另一方面也與中國金融體系傳統(tǒng)的授信模式有關(guān)����,長期依賴政府信用或是央企、國企信用背書���,對于項目融資缺乏經(jīng)驗積累��。同時�����,當(dāng)前一輪PPP熱潮中����,市場中多數(shù)金融機(jī)構(gòu)對于PPP還缺乏系統(tǒng)性的認(rèn)識��,對于PPP的本質(zhì)以及未來發(fā)展趨勢把握不準(zhǔn)。

在推進(jìn)PPP投融資領(lǐng)域�����,近年來財政部����、發(fā)展改革委等部委相繼出臺了一些政擴(kuò)大PPP投融資渠道。2016年12月21日��,發(fā)改委與證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域政府和社會資本合作(PPP)項目資產(chǎn)證券化相關(guān)工作的通知》(發(fā)改投資〔2016〕2698號)�,推動出了PPP的資產(chǎn)證券化,在市場產(chǎn)生一定的熱度�����。2017年4月�,第一批PPP資產(chǎn)證券化上報了21個項目,最終有4個項目報批���,基礎(chǔ)資產(chǎn)涉及污水收費(fèi)權(quán)、公路收費(fèi)權(quán)等�����。隨后,2017年6月����,財政部、中國人民銀行和中國證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范開展政府和社會資本合作項目資產(chǎn)證券化有關(guān)事宜的通知》(財金〔2017〕55號)�����,拓寬了PPP項目資產(chǎn)證券化發(fā)起人及基礎(chǔ)資產(chǎn)范圍����,項目公司的收益權(quán)和債權(quán),項目公司股東的股權(quán)�,其他相關(guān)主體對PPP項目公司的債權(quán)和收益權(quán)等三類資產(chǎn)均可作為資產(chǎn)證券化的基礎(chǔ)資產(chǎn),并對PPP資產(chǎn)證券化的規(guī)范性和操作性進(jìn)行了進(jìn)一步規(guī)定���。

2017年5月�����,國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于印發(fā)《政府和社會資本合作(PPP)項目專項債券發(fā)行指引》的通知(發(fā)改辦財金〔2017〕730號)���,推出了PPP專項債,由PPP項目公司或社會資本方發(fā)行���,現(xiàn)階段支持重點為:能源��、交通運(yùn)輸��、水利�����、環(huán)境保護(hù)�����、農(nóng)業(yè)�、林業(yè)、科技��、保障性安居工程�����、醫(yī)療��、衛(wèi)生���、養(yǎng)老�����、教育�����、文化等傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域的項目���。

從市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,PPPABS方面截至目前總共發(fā)行16單�,總金額110億元左右,對于整個PPP投資市場而言占比甚微�����。但即便是資產(chǎn)證券化本身��,作為一種融資工具在經(jīng)歷了2008年金融危機(jī)之后在我國仍處于起步階段����,截止2017年年末,整個資產(chǎn)證券化市場共發(fā)行產(chǎn)品629單���,發(fā)行規(guī)模共計14082億元���,相比于銀行信貸和債券規(guī)模����,資產(chǎn)證券化市場占比較小�����,而PPP資產(chǎn)證券化在經(jīng)歷了一段時間熱度之后伴隨著PPP監(jiān)管的高壓后又有一定的觀望態(tài)勢����。PPP專項債方面,推出至今于2018年7月18日由廣州珠江實業(yè)首發(fā)���,金額10.2億元�,發(fā)行成功的案例較少����。結(jié)合整個資本市場來看,不論是PPP專項債還是PPP資產(chǎn)證券化��,發(fā)展之路還漫長��。

(二)PPP規(guī)模

雖然從2014年開始,43號文的影響使得地方融資平臺開始面臨轉(zhuǎn)型��,但是PPP從政策治理到項目規(guī)范都處在不斷探索中����,就中國巨大的基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域而言�,單靠PPP或者地方政府債券不能完全滿足我國現(xiàn)行的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在總量上的需求。

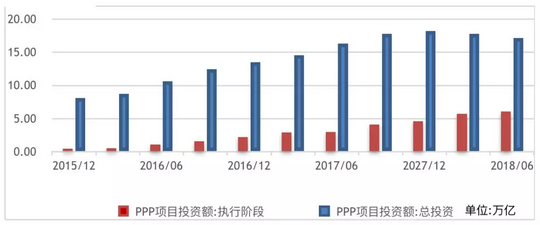

從近四年P(guān)PP的落地情況來看(圖5)����,入庫PPP項目進(jìn)入執(zhí)行階段的項目再不斷增加,但并不意味著項目已經(jīng)成功實現(xiàn)融資,絕大多數(shù)項目還處于前期����,真正實現(xiàn)項目落地、融資成功的占比并不高���。從市場各參與方角度看���,PPP模式得到市場各方參與者的認(rèn)可不是一蹴而就的事情,是需要政策治理��、項目規(guī)范����、金融體制等各方面因素的全套配合��。在此情況下��,地方政府融資平臺和PPP模式能夠形成互補(bǔ)���,發(fā)揮兩種模式各個的優(yōu)勢、彌補(bǔ)其短板���。

圖5 近四年P(guān)PP入庫項目總投資以及進(jìn)入執(zhí)行階段投資額對比

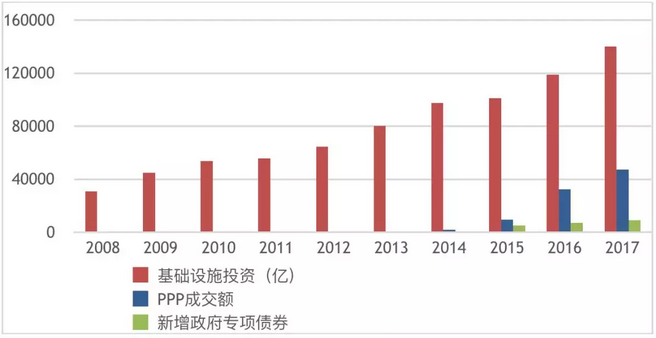

對比近10年我國每年的基礎(chǔ)設(shè)施投資數(shù)據(jù)可以看出(如圖 6)��,盡管2014年后PPP項目的成交規(guī)模和地方政府專項債券發(fā)行量有所增長����,且在7月23日國務(wù)院常務(wù)會議上提出加快今年1.35萬億地方政府專項債券的發(fā)行和使用進(jìn)度���,但僅依靠PPP模式和發(fā)行政府專項債在短期內(nèi)并不能完全滿足我國現(xiàn)行的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在總量上的需求���。

圖6 基礎(chǔ)設(shè)施投資與PPP和政府專項債規(guī)模對比

三、兩種模式對比分析

(一)模式對比

地方政府融資平臺多是由政府設(shè)立��,在進(jìn)行項目融資時多以地方政府信用背書�����,以土地資產(chǎn)價值作為抵押,平臺本身承擔(dān)融資職能為地方政府和項目進(jìn)行融資[4]��。城投公司負(fù)責(zé)項目的建設(shè)�����,基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營由相關(guān)公共部門管理或再確定其他項目運(yùn)營單位��。自2014年地方融資平臺開始陸續(xù)與地方政府脫鉤轉(zhuǎn)型后��,融資模式也發(fā)生了變化����。多數(shù)城投平臺在以間接融資為主要融資方式的同時也意識到直接融資的低成本和高效率的特點�,逐漸加大直接融資的比例,采用城投債�、專項債券和綠色金融債等方式拓寬融資渠道。

相比之下�����,在各地掀起PPP熱潮中����,為防止各地盲目違規(guī)推進(jìn)PPP項目��,近兩年來相關(guān)部門發(fā)布一系列政策規(guī)范PPP項目各個主要參與主體�,PPP融資面臨較大壓力��。在2018年4月出臺的《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》要求資本金不可期限錯配�����、融資結(jié)構(gòu)嵌套不可超過兩層����,通過銀行理財?shù)榷唐诋a(chǎn)品或多層嵌套進(jìn)行資本金融資不再可行。

國資委192號文明確規(guī)定國企央企不得認(rèn)購劣后級LP�,名股實債模式被禁止;財金23號文提出穿透原則,并要求金融機(jī)構(gòu)一起承擔(dān)責(zé)任�,金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行投資時更加慎重。

PPP融資遇冷的背景下�����,資本金方面可通過養(yǎng)老基金�、PPP產(chǎn)業(yè)基金等期限較長的產(chǎn)品以匹配項目的運(yùn)營期限[5];債務(wù)融資方面,傳統(tǒng)債權(quán)融資之外��,ABS、ABN或發(fā)行項目收益?zhèn)峁┝诵碌娜谫Y方式����。PPP模式的重要意義之一是激發(fā)民間資本參與社會公共服務(wù)的積極性,我國目前民營資本在PPP中的參與度并不高���,吸引民營企業(yè)參與�����、進(jìn)一步實現(xiàn)“民進(jìn)國退”是PPP項目融資的必然要求。

(二)主要風(fēng)險對比

采用融資平臺融資建設(shè)項目面臨最大的風(fēng)險之一是政策風(fēng)險���,政策變動將直接影響到項目的合法合規(guī)性�����、融資方式和渠道等最基本的要素[6]���。對于地方投融資平臺,由于其企業(yè)性質(zhì)的特殊性�����、融資行為的預(yù)算軟約束以及投資只能和財政政策同步等特點,面臨的最大的不確定性來自政策變動�����。

對PPP項目而言�����,我國PPP模式仍處在摸索階段�,項目建設(shè)運(yùn)營不同階段發(fā)布的相關(guān)政策會對項目推進(jìn)造成一定影響。由于PPP項目相比傳統(tǒng)的基建建設(shè)項目參與方構(gòu)成更復(fù)雜���,雙方的信息不對稱或風(fēng)險分擔(dān)不合理可能造成更大的管理成本支出[7]��,容易存在地方政府和社會資本方由于目標(biāo)不一致而造成的委托代理問題���。

(三)適用領(lǐng)域?qū)Ρ?/strong>

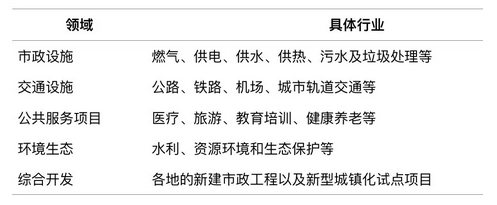

政府融資平臺和PPP模式最初都是為基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)建設(shè)而誕生。自2014年我國開始鼓勵采取PPP模式之初����,就對PPP模式的適用領(lǐng)域做出了明確的規(guī)定?�!秶野l(fā)展改革委關(guān)于開展政府和社會資本合作的指導(dǎo)意見》(國發(fā)[2014]60號文)中明確了PPP模式應(yīng)主要應(yīng)用于政府負(fù)有提供責(zé)任又適宜市場化運(yùn)作的基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)項目��,具體見表3。此外�����,PPP模式要求社會資本方需在項目建成后規(guī)定的運(yùn)營期內(nèi)負(fù)責(zé)項目的運(yùn)營���,因此適用于PPP的項目必須有運(yùn)營階段��,在對地方政府越來越嚴(yán)格的債務(wù)監(jiān)管下��,地方政府不能為PPP項目承擔(dān)融資和擔(dān)保職能�,對社會資本方“投-建-營”一體化的要求越來越高�。

表3 PPP適用領(lǐng)域總結(jié)

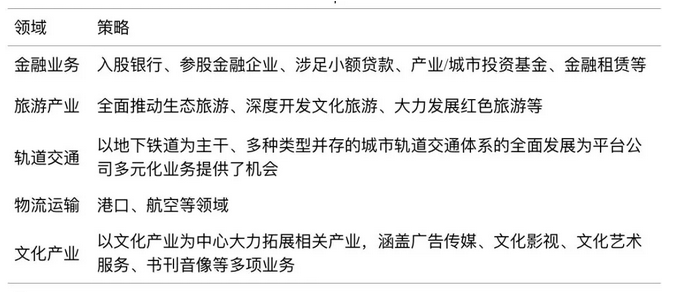

過去的平臺公司由于長期為政府承擔(dān)公益性基礎(chǔ)設(shè)施項目的建設(shè)而承擔(dān)了大量政府債務(wù),形成了對政府的強(qiáng)依賴性�����,要將其完全市場化����,政府應(yīng)該首先轉(zhuǎn)換職能��,承擔(dān)起純?nèi)谫Y平臺和純公益性項目建設(shè)平臺的職責(zé)�。隨著地方平臺與政府脫鉤并逐漸成為市場化的國企���,地方融資平臺的經(jīng)營領(lǐng)域逐漸跳出基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)的限制,其投資領(lǐng)域進(jìn)一步被拓寬�����,業(yè)務(wù)選擇上由簡單的政府項目代建逐步轉(zhuǎn)向具有現(xiàn)金流創(chuàng)造能力的公共事業(yè)����,而后進(jìn)一步涉及完全私人的投資領(lǐng)域,如地產(chǎn)����、金融、文化傳媒等����,如表4所示。

表 4 平臺公司轉(zhuǎn)型方向和領(lǐng)域

兩種建設(shè)模式都可用于傳統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域且一定程度上具有替代性����,需要根據(jù)政策要求、項目類型���、項目所在地財政能力��、經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況等進(jìn)行選擇���。PPP模式下能夠充分發(fā)揮社會資本方的管理優(yōu)勢����、緩解地方政府的財政和債務(wù)壓力����,在我國西北、西南等經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)有更廣泛的應(yīng)用��。但這并不意味著PPP模式絕對優(yōu)于傳統(tǒng)的地方政府平臺建設(shè)模式���,簽訂PPP合同時考慮不到位或社會資本方的運(yùn)營能力弱等因素都可能導(dǎo)致項目失敗[8]���。地方政府在其間扮演著重要角色,采用地方融資平臺建設(shè)時政府是項目的主導(dǎo)方��,在PPP項目中是發(fā)揮著支持和監(jiān)管的作用����,地方政府的財政實力��、管理能力和政策的連貫性也是決定項目成功與否關(guān)鍵因素。

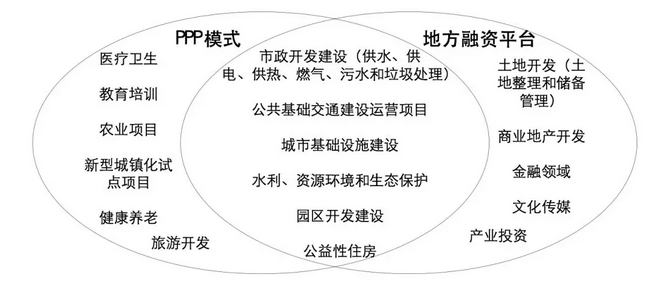

截至2018年6月���,我國實施PPP累計項目金額前三的地區(qū)分別是云南省��、河南省和新疆自治區(qū)��。反之�����,在北京�����、上海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)�����、地方城投平臺實力強(qiáng)并早已完成轉(zhuǎn)型的地區(qū)�����,PPP項目的實施總量相對較少����。PPP模式要求項目具有至少10年的運(yùn)營期,更適合長期運(yùn)營的項目�,而政府投融資平臺沒有運(yùn)營期的要求,在沒有運(yùn)營階段的項目中能夠代替PPP模式等���。兩種模式的適用領(lǐng)域具體如圖6所示��。

圖 6 兩種模式適用領(lǐng)域?qū)Ρ?/span>

四�����、結(jié)論與展望

從當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動力來看�����,基建投資將持續(xù)是投資增長的重要發(fā)力點���。在基建投資進(jìn)一步增加的局面下,PPP模式和政府地方平臺模式并非相互競爭��、非此即彼的關(guān)系�。

1、從實施主體來看��,地方融資平臺和PPP模式并不完全是對立的���。PPP項目需要政府方和社會資本方的共同參與�����,地方融資平臺可在其中扮演更靈活的角色����。已經(jīng)與地方政府脫鉤����、實力強(qiáng)的城投公司也有可能作為社會資本方或其中之一參與到PPP項目中來,這些城投公司長期從事基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)���、與當(dāng)?shù)卣徒鹑跈C(jī)構(gòu)關(guān)系良好�,作為社會資本方與各方利益相關(guān)者溝通更流暢�,能夠充分發(fā)揮其在基建領(lǐng)域多年積累的經(jīng)驗優(yōu)勢。特定類別的地方融資平臺(如園區(qū)性地方融資平臺)還可以通過政府授權(quán)作為政府方的代表參與PPP項目����。

2、從模式選擇來看�,地方政府通過地方融資平臺融資建設(shè)的項目必須清楚界定政府和平臺公司的關(guān)系����,避免政府債務(wù)風(fēng)險���。而PPP模式起步時日尚短���,地方政府如決定采用PPP模式,則需要制定合理的績效評價指標(biāo)[9]����,保證項目在運(yùn)營階段能夠充分發(fā)揮社會資本方的管理優(yōu)勢。

3�、從發(fā)展方向來看,轉(zhuǎn)型后地方融資平臺未來可以參與完全私人的投資領(lǐng)域��。通過涉及金融領(lǐng)域從而參與到基建投資產(chǎn)業(yè)鏈的上游�����,或投資房地產(chǎn)業(yè)���、物流業(yè)等市場化程度高����、收益率高的產(chǎn)業(yè)中。隨著城市化推進(jìn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善��,城市的硬性基礎(chǔ)設(shè)施需求最終會趨于飽和����,PPP應(yīng)從基礎(chǔ)設(shè)施逐漸轉(zhuǎn)向公共服務(wù)領(lǐng)域��,目前入庫的項目大多仍集中于市政開發(fā)����、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè),公共服務(wù)領(lǐng)域項目仍處在摸索階段�����,未來仍有很大的發(fā)展空間�。

綜上,地方政府在基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)供給中��,可綜合運(yùn)用兩種模式�,發(fā)揮各自長項。社會資本則可以靈活運(yùn)用投資模式�,與地方政府融資平臺合作共贏。此外��,金融機(jī)構(gòu)對于PPP的參與度可進(jìn)一步加深,適度參與PPP項目前期策劃�,為融資決策提供更多的信息。

【參考文獻(xiàn)】

[1].財政部PPP中心,全國PPP綜合信息平臺項目庫2018年第二期季報. 2018.

[2].楊華,我國地方政府債務(wù)風(fēng)險問題研究. 2014, 武漢大學(xué).

[3].李慧杰,我國地方政府融資平臺信用風(fēng)險與轉(zhuǎn)型發(fā)展研究. 2017, 中央財經(jīng)大學(xué).

[4].李奇霖,王言峰,李云霏,城投再來:地方融資平臺如何轉(zhuǎn)型. 2016.

[5].馮珂, 新型城鎮(zhèn)化背景下的PPP產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立及運(yùn)作模式探析. 建筑經(jīng)濟(jì), 2015. 36(5): p. 5-8.

[6].Sachs, T., R. Tiong, and S.Q. Wang, Analysis of political risks and opportunities in public private partnerships (PPP) in China and selected Asian countries Survey results. Chinese Management Studies, 2007. 1(2): p. 126-148.

[7].梁冬玲, PPP模式建設(shè)項目隱性風(fēng)險研究. 2014, 東北林業(yè)大學(xué).

[8].姚東旻,李軍林, 條件滿足下的效率差異:PPP模式與傳統(tǒng)模式比較. 改革, 2015(02): p. 34-42.

[9].王超, 趙新博, 王守清, 基于CSF和KPI的PPP項目績效評價指標(biāo)研究. 項目管理技術(shù), 2014. 12(8): p. 18-24.

特此聲明:

1. 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源的作品���,目的在于傳遞更多信息�����,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點�����。

2. 請文章來源方確保投稿文章內(nèi)容及其附屬圖片無版權(quán)爭議問題����,如發(fā)生涉及內(nèi)容���、版權(quán)等問題��,文章來源方自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任��。

3. 如涉及作品內(nèi)容�、版權(quán)等問題�����,請在作品發(fā)表之日內(nèi)起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)益�。